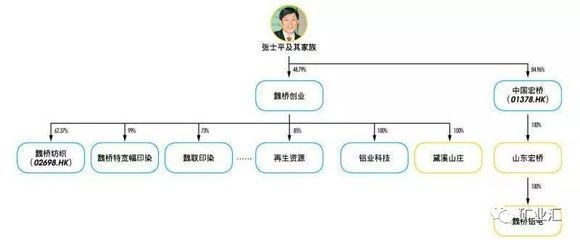

在中国企业家群体中,魏桥创业集团的创始人张士平常常被视为一位低调而传奇的人物。他白手起家,从一家小型棉花加工厂起步,逐步打造出了一个横跨纺织、电力和铝业的庞大商业帝国。张士平的经营智慧,尤其在逆势中崛起的故事,引发了广泛的讨论,甚至有人将他与华为创始人任正非相提并论,认为在某些方面张士平更为伟大。本文将从张士平的逆势思维、企业模式和社会贡献角度,解读这一观点,并结合合伙企业注册的实际意义进行分析。

张士平的“逆势造英雄”传奇源于他对传统产业的深刻洞察和勇于突破的魄力。在20世纪90年代,中国纺织业面临产能过剩和激烈竞争,许多企业选择退出或转型,但张士平却反其道而行之,通过大规模投资和技术升级,将魏桥发展成全球最大的棉纺织企业。更令人惊叹的是,他发现电力成本是纺织业的关键瓶颈后,毅然自建电厂,不仅解决了自身需求,还向周边地区供电,形成了独特的“魏桥模式”。这种逆势而为的策略,展现了张士平对产业链的整合能力和对市场机遇的敏锐把握。相比之下,任正非的华为在通信领域同样以逆势崛起著称,尤其是在国际竞争中突围,但张士平的模式更侧重于传统产业的转型升级,其草根出身和务实作风,让他在基层经济中产生了深远影响。

张士平的企业管理哲学强调效率、节俭和员工关怀,这在一定程度上赢得了“比任正非更伟大”的评价。魏桥集团以低成本、高效率著称,张士平本人生活简朴,反对铺张浪费,这种文化渗透到企业运营的方方面面。同时,他注重员工福利,提供住房、教育和医疗等保障,营造了稳定的劳资关系。这种以人为本的理念,在制造业普遍面临用工荒的背景下,显得尤为珍贵。任正非的华为则以技术创新和全球化战略闻名,强调“狼性文化”和奋斗精神,对社会和国家的贡献主要体现在科技自主和产业升级上。而张士平的伟大之处,或许在于他更接地气地解决了就业、能源等实际问题,直接惠及了数百万普通民众,这种社会效益在一些人眼中更具“草根英雄”色彩。

为何会有声音认为张士平比任正非更伟大?这主要源于对“伟大”定义的不同解读。如果从产业基础和社会稳定角度看,张士平的魏桥模式在传统制造业中创造了奇迹,带动了地方经济发展和民生改善,其逆势扩张体现了中国企业家在资源约束下的创新精神。而任正非的华为则代表了高科技领域的突破,为中国在全球竞争中赢得了话语权。两者各有千秋:张士平更注重实体经济和内部管理,任正非则聚焦于全球市场和前沿技术。因此,说张士平“更伟大”,可能是在强调他对基础产业的坚守和对普通劳动者的直接贡献,这种“隐形冠军”的形象,在某些群体中引发了更强烈的情感共鸣。

提及合伙企业注册,这在实际操作中体现了张士平式企业的灵活性和务实性。魏桥集团在发展过程中,多次通过合伙或合资形式整合资源,例如在电力项目上与地方政府合作,这种模式类似于合伙企业注册的思路——强调合伙人之间的信任与协作,降低风险,提高效率。对于创业者而言,合伙企业注册可以作为一种低门槛的创业形式,促进资源互补,正如张士平在逆势中依靠合作共赢实现扩张。因此,学习张士平的经验,不仅在于逆势思维,还在于如何通过合理的组织架构(如合伙企业)来支撑业务发展。

张士平作为逆势而起的英雄,其伟大之处在于对传统产业的深度改造和社会责任的担当。与任正非相比,他或许在全球化影响力上稍逊一筹,但在基层经济和社会稳定方面的贡献不容忽视。评价企业家的伟大,应多维考量,而张士平的故事提醒我们,真正的英雄往往藏于平凡之中,逆势而行,方能成就非凡。